すぱいすのページ

「すぱいす」 2025年4月25日号

【元気の処方箋】

減量を必要とする疾患 肥満症

| 「太り過ぎ」の状態を通り越して、健康障害を引き起こすのが「肥満症」です。今回はこの「肥満症」に焦点を当て、最新の治療などをお伝えします。 (編集=坂本ミオ イラスト=はしもとあさこ) |

| 執筆者 |

熊本大学病院糖尿病・代謝・内分泌内科

教授 窪田 直人さん 肥満症治療センター センター長 日本内科学会認定内科医 |

| 【はじめに】県内の肥満者の割合全国平均を上回る |

2022年の国民健康・栄養調査報告によると、わが国における肥満者の割合は男性で31.7%、女性で21.0%に上ります。特に男性は、13年から22年の間で増加する傾向が見られました。 |

| 【「肥満症」とは】積極的な治療が必要な病的状態 |

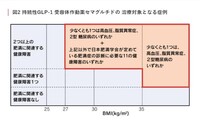

「肥満」は、脂肪組織が過剰に蓄積した状態で、日本では体格指数(※BMI:Body Mass Index) 25kg/2㎡以上と定義されます。 |

| 【肥満症の治療】新たな治療薬が使用可能に |

2024年、肥満症の治療に関わる大きな二つの進歩がありました。 |

| 外科治療への保険適応基準が拡大 |

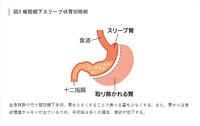

肥満症治療の進展の二つ目は減量・代謝改善手術の一つである「腹腔鏡下スリーブ状胃切除術」(図3)の保険適応基準が変更・拡大されたことです。 |

6カ月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られない |

| 治療・啓発拠点「肥満症治療センター」 2024年11月、熊大病院に開設 |

まずはかかりつけ医に相談を!

肥満症に対する内科的治療の進歩や外科的治療の適応拡大に当たり、熊本大学病院は2024年11月に「肥満症治療センター」を開設しました。 |